早いもので60%キーボードを制作して約1年が経ちました。

気に入ってはいるものの、当初から不満だったのがファンクションキーがないというところです。特にゲームでは使用する場面が多く、この不満を解消するべく75%キーボードを制作することにしました。

それでまずはケース選びです。ケースに求めることは2つで、アルミ製であること、そしてファンクションキーと数字キーの間(1段目と2段目)に隙間があることです。この条件で探してみたところ、候補はいくつか見つかったのですが、どれも2万円前後と高め…。

調べ方が悪いのかもしれませんが、どうやら75%キーボードのケース自体が少ないようで、いきなり壁にぶつかりました。

しばらく経ったある日、Google画像検索をボーっと眺めていたら閃きました。

「既製品を購入してケースだけ使えばいいじゃん!」

既製品探し

既製品からケースだけ流用して制作する方法にしたことで、選択肢はぐっと広がりました。

ただ、既製品もそれなりにいいお値段がするので、とりあえず価格は気にせず、条件に合いそうなものをピックアップしてみました。

探す際の条件は次の3つです。

- アルミ製

- ファンクションキーと数字キーの間(1段目と2段目)に隙間がある

- 値段はひとまず気にしない

この条件で探した結果、4つの製品に絞り込むことができました。

- Weikav D75

- WOBKEY Rainy75

- Chilkey ND75

- Shortcut Studio Bridge75

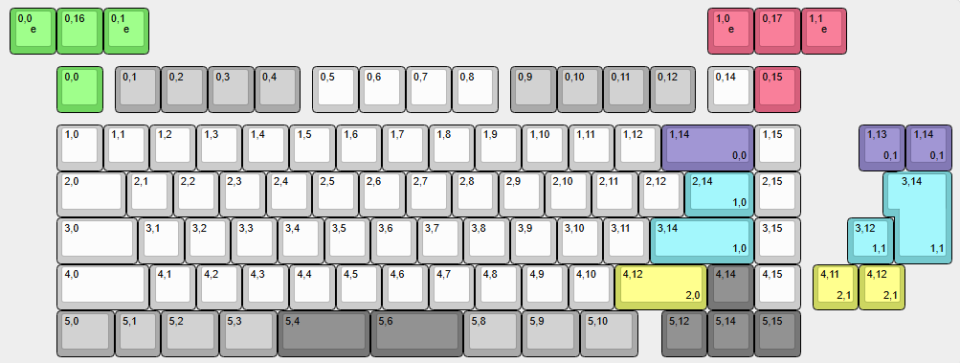

いずれも似たようなキーボードで、注目したのはキーボード右側のレイアウトです。まずは1つ目の製品を見てください。

Weikav D75

注目の右側レイアウトですが、1段目のファンクションの右に1つだけキーがあります。これがあるだけで全体のバランスが左右対称になるため、見た目がとても綺麗です。

その下には3つのキーが並んでいます。さらに下部にはロゴが入っています。

価格は公式で$84.00–$94.00、AliExpress だと1万円ほどで、安い時は7,000円ぐらいだったと思います。

Chilkey ND75

次は右側に液晶が付いているキーボードで、実はこの部分は取り外しが可能です。製品自体は早い段階で目に入っていたのに、そこに気が付かなくて候補からずっと外していました。

価格は公式だと$99.00で品切れ状態です。AliExpressだと1.6万円で送料を含めて2万円ほど。Taobaoなら送料込み1.2万円がありました。

Shortcut Studio Bridge75

見てください、コレ! ロゴが排除されて、配置もまさに完璧と言っていいレイアウトです。見つけたときは「これだー!」ってなりました。

価格はAliexpressだと1.6万円ほど。

最終的に選んだ既製品

候補の中で一番気に入ったのは Shortcut Studio Bridge75 です。とにかく見た目が綺麗なところがお気に入りです。パッと見の印象が良いというのはやっぱり大事だと思います。

その次が Chilkey ND75 です。液晶部分を外せば、Bridge75 との違いはファンクションの右側のキーが2つになるところです。そのため見た目も少し変わります。

この2つが最終候補で、いろいろ悩んだ結果「Chilkey ND75 」に決めました!

Bridge75 を選ばなかった理由は、ジャンク品が見つからなかったからです。

新品の中身を破棄してまでケースだけ使うのは、なんだか気が引けてしまって…。結局、もったいない精神に負けてしまったというわけです。良い意味でエコ。

制作で大変だったところ

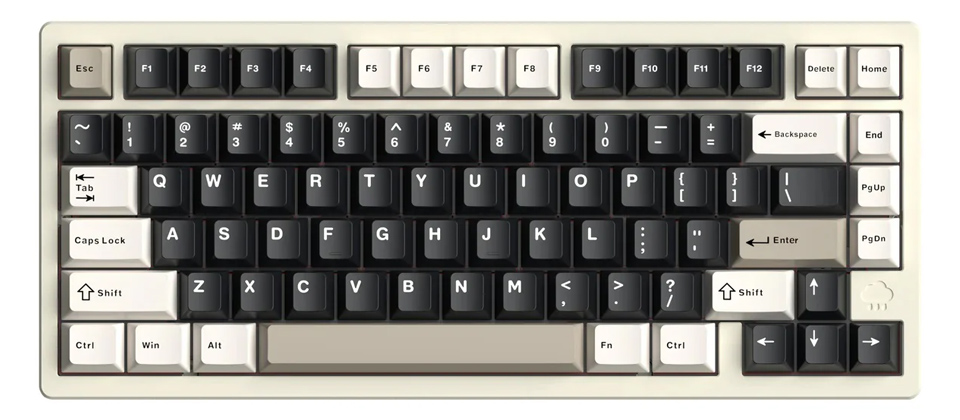

話をすっ飛ばしまして、完成した75%キーボードがこちら!

いいよ!悪くない!

レイアウトはいろいろと変更できるようにして、結局この形に落ち着きました。

こうして既製品のケースを流用して75%キーボードが完成したわけですが、実際にはいくつか大変だったところもありました。最後にそのあたりを紹介して締めたいと思います。

既製品の仕組みを理解する必要があった

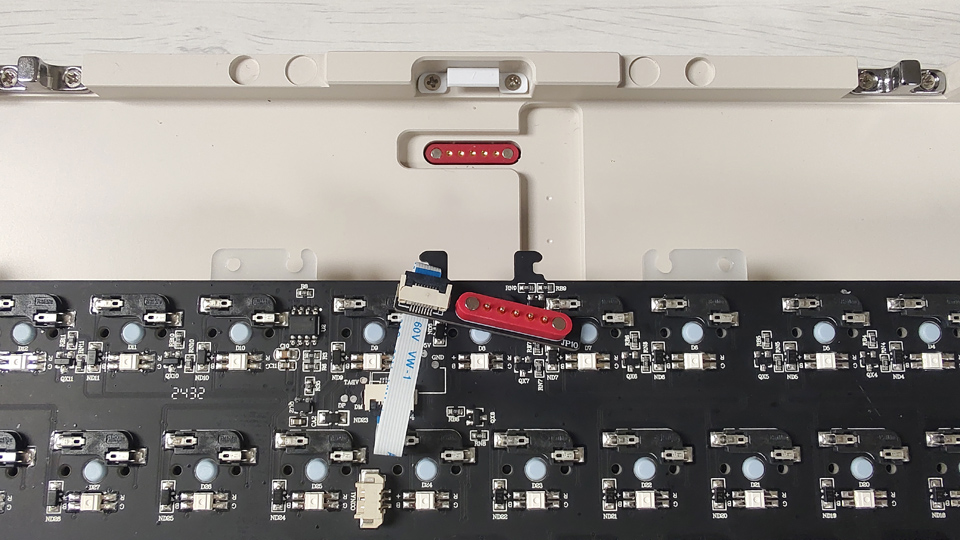

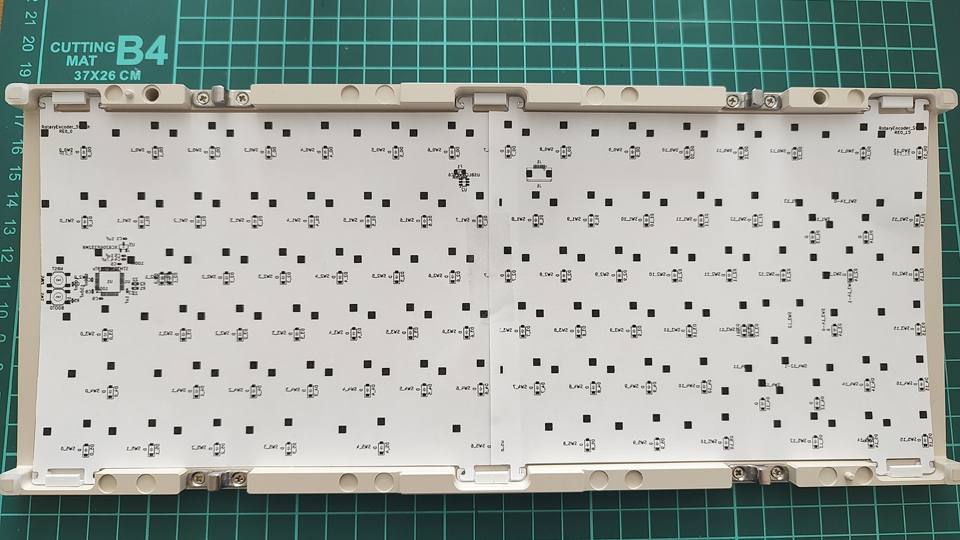

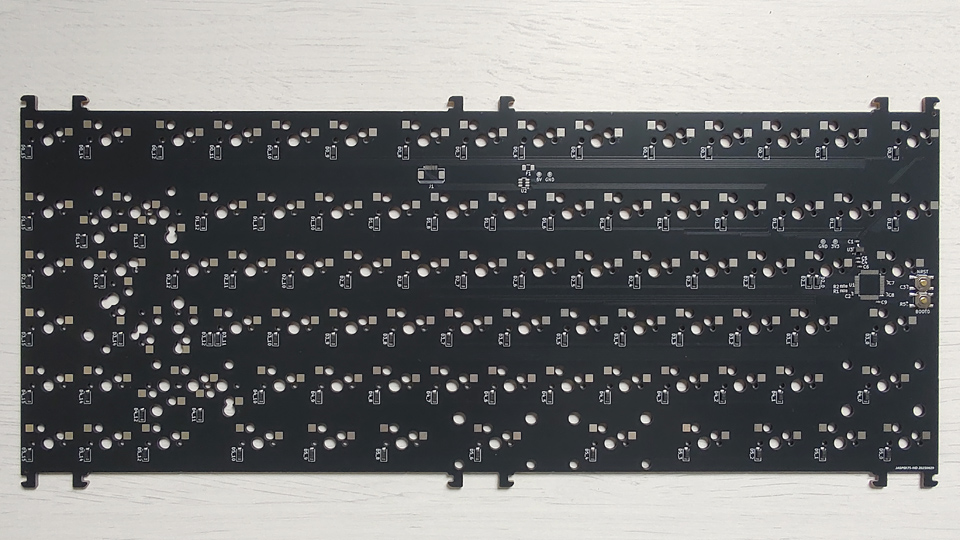

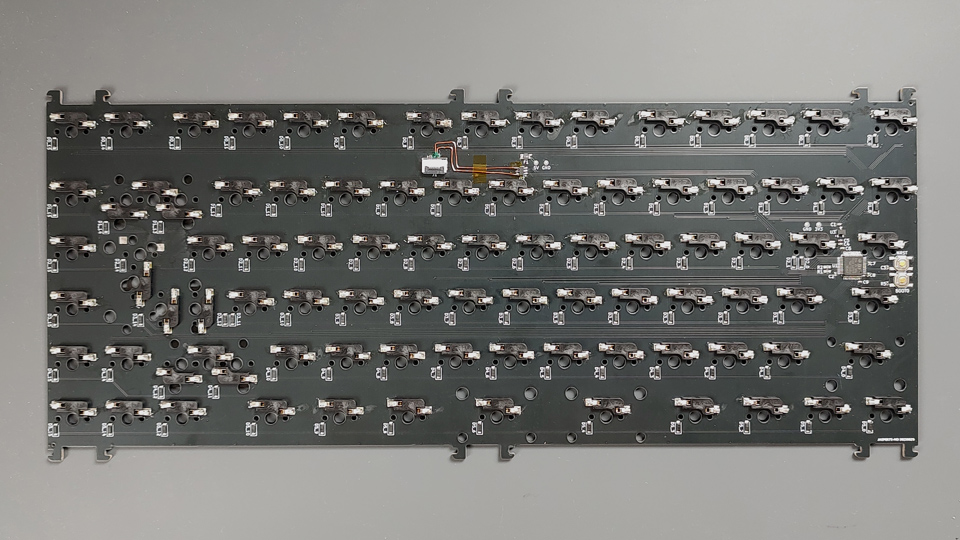

ここからは中身の話で、今回利用したND75の基盤は下図のようになっていました。

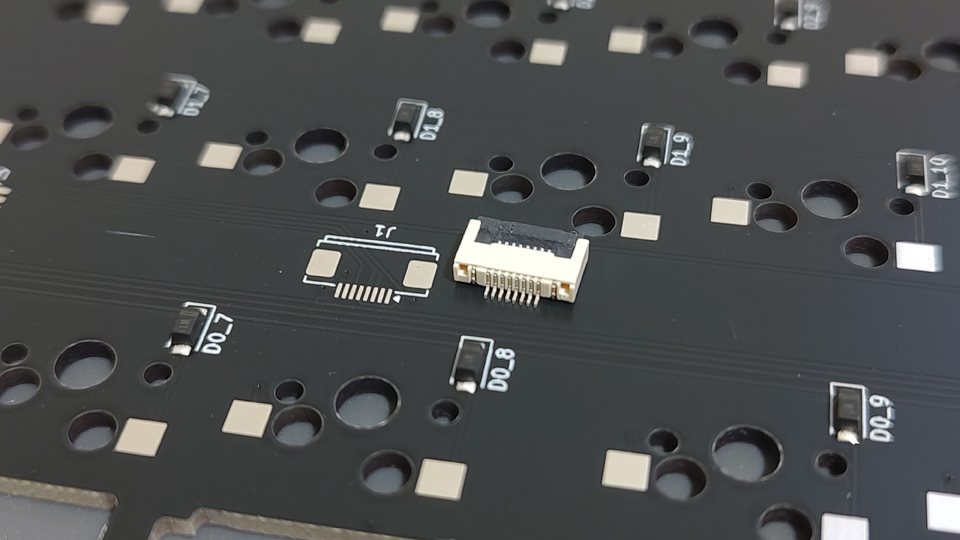

特徴的だったのが、画面中央の赤いブロックがあるドーターボード(サブ基板)です。

このドーターボードはフラットケーブルがPCB側、赤いコネクタがケース側に接続されるようになっています。ちなみに赤いコネクタはマグネットになっています。

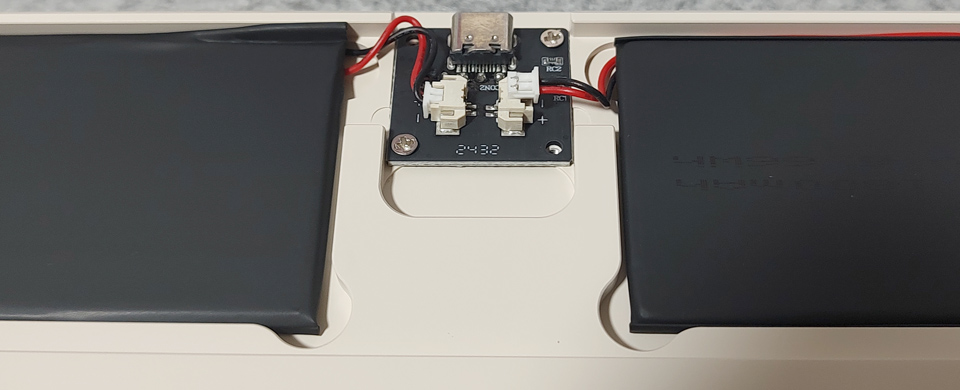

さらにケース側の赤いコネクタがどうなっているか調べるために、ケースの裏蓋を外してみたところ、そこにUSB-C コネクタが取り付けられていました。

接続の流れをまとめると以下のようになります。

- ケース側のUSB-Cコネクタ

- ケース側の赤いコネクタ

- ドーターボードの赤いコネクタ

- ドーターボードフラットケーブル

- フラットケーブルでPCB本体に接続

自作する場合もこの仕組みをそのまま流用するのが手っ取り早いと判断したのですが、これを再現するのが意外と大変でした。

USB-Cコネクタ側から配線ルールを調べて、どのように結線されているのかを確認するだけの作業なんですが、PCBの向きを反対にして考えたりで「え、これどっち?」と混乱する場面が多々ありました。

で、結局間違えました。

USBデータ信号のD+とD-が逆になっていました…。電源周りを間違えていなくてよかったです。

ちなみにデータ信号の配線を間違った状態でデバイスマネージャーを見ると「不明なUSBデバイス(デバイス記述子要求の失敗)」と表示されていました。

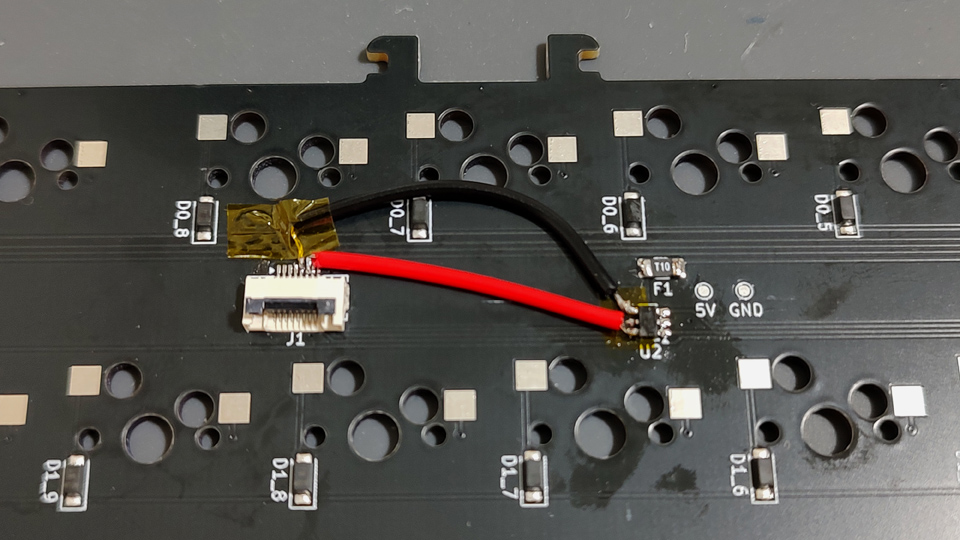

PCBとマウントプレートの形が特殊

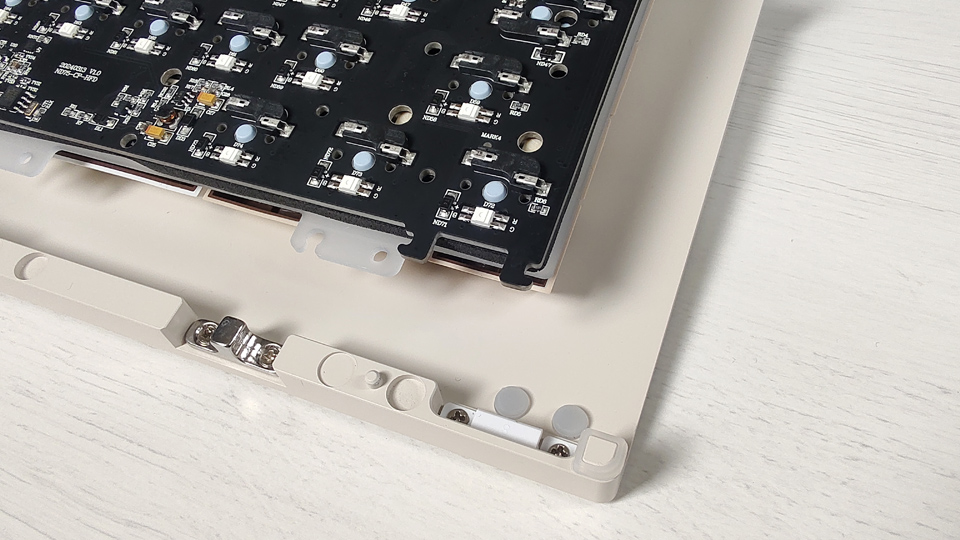

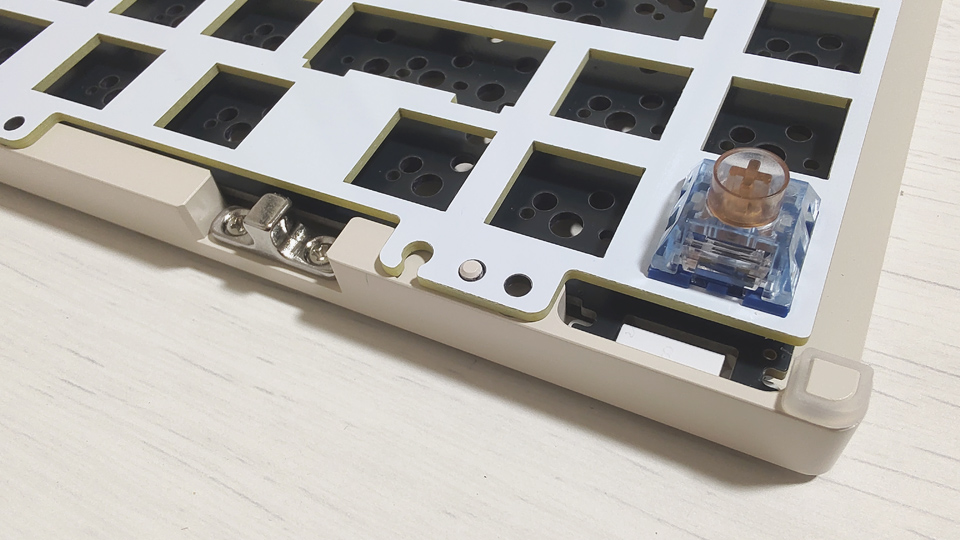

黒いPCBの端を見ると、コの字型ような形状になっているのがわかりますか?この部分をケース本体の隙間にぴったり収める必要があります。絶対ではないですが、ここに静音化リングを使うといい感じになる仕組みです。

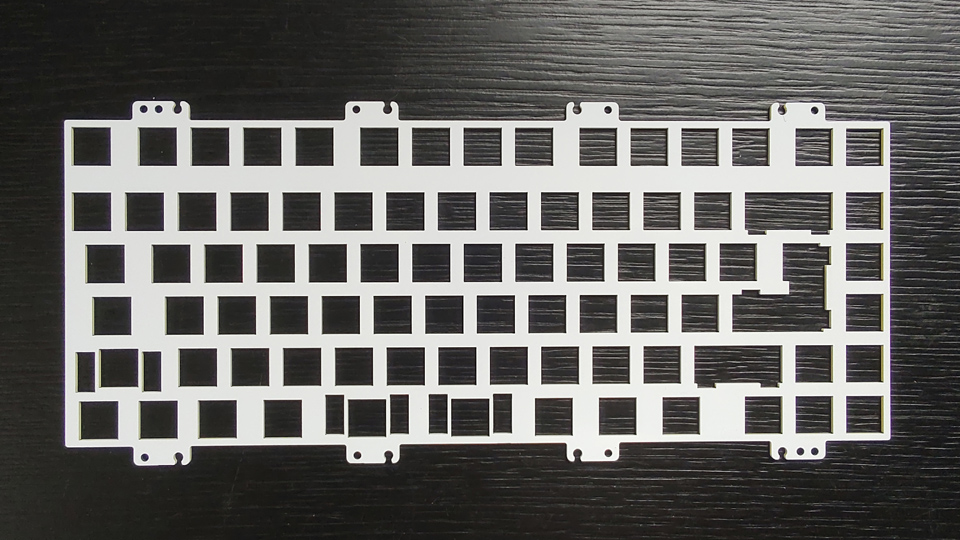

さらにPCBの下にある白いパーツが マウントプレートですが、こちらを見ると穴が開いていて、これもケース本体の突起にしっかり収まるようにしなければいけません。

下図は既製品を置いたときで、これを再現する必要があります。

「現物を計測すればいい」

そう単純な話だと思っていたのですが、実際にデジタルノギスを使ってみると、これがなかなかきれいな数値で合わず、思っていた以上に四苦八苦しました。ノギス(300円)の制度が悪いのか、それとも測り方が悪いのか…。

結局、何度かプリントアウトして細かな位置調整を行い、最終段階でも微妙に数値が合わない箇所がありましたが、製造してみたところピッタリ収めることができました。

特に大変だったのはこの2点で、少し悩んだのがマイコンです。

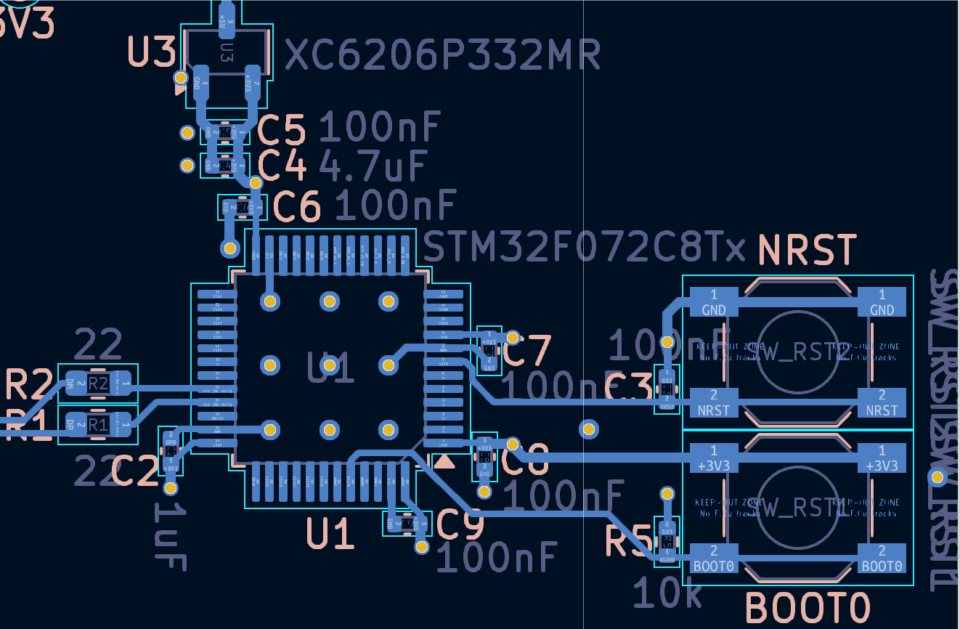

マイコンはSTM32F072を使用

以前制作した60%キーボードはマイコンにATmega32U4を使用していました。ただ、容量が少し足りなく、レイヤーを削るなどの調整が必要だったため、今回は容量の大きいRP2040を使う予定で準備を進めていました。

それで先駆者の回路図を参考にしようと調べているときに、以下のデザインガイドの一文が目に留まりました。

https://github.com/calliah333/RP2040-designguide

(Google翻訳)

免責事項:私は主にRP2040からSTM32F072に切り替えましたが、理由はいくつかあります。主に部品コストと必要な部品数、そして全体的な安定性です。テスト済みのOSH f072 PCBをgithubで公開しています。具体的には、こちら、こちら、そしてこちらです。f072を使った設計は一般的に簡単なので、初心者にもおすすめします。-----

Bit of a disclaimer: I have mostly switched from RP2040 over to STM32F072 due to a few reasons. Mostly component cost and the amount of parts necessary, as well as overall stability. I have a tested and OSH f072 PCBs available on github. Namely here, here, and here. Designing with f072 is generally easier as well, so I would suggest it even for beginners.

要約すると初心者にはSTM32F072がオススメってことですね。

気になって紹介されている Kingsaver-Replacement-PCB の回路図を見てみると、確かに部品点数が少なく、こちらの方がずっと楽に作れそうだったので急遽こちらに切り替えることにしました。

分からないなりにマイコンの仕様を調べたり、QMKの設定を変更したりと試行錯誤も多かったので、少し大変だった話として紹介というところです。

おわりに

多少の失敗はありつつも、既製品のケースを流用して 75% キーボードを無事に完成させることができました。ひとまず形になって、ほっとしています。

使っていて少し気になったのは一番右端の列です。これまでのキーボードではEnterキーが右端にあったので、その時の感覚で間違って押してしまうことがあります。上下左右キーを触った後に間違うことが多い気がします。結局すぐに慣れるでしょうけど、やっぱりEnterと最後の列の間に隙間があったほうがいいと感じました。その点が考慮されていそうな Keychron Q1(公式サイト) は使いやすそうな気がします。

とりあえず今回は満足のいくものが作れたので、また気が向いたときに新しいキーボードを作ってみようと思います。

あとはギャラリーです。

コメント

※コメントは管理者が承認するまで表示されません